2020年6月18日

インバウンドのデジタルマーケティング施策をまとめてご紹介(後編)

インバウンド施策においてデジタルマーケティングを活用する場面が増える中で、Webサイトの事業者選定や制作のポイント、SNSの運用やリスクマネジメント、さらに各施策における分析や改善など、担当者に期待される範囲も広がっているのではないでしょうか。こちらの記事では、デジタルマーケティング全体を把握できるように、地域インバウンド促進サイトに掲載の記事や、JNTOの訪日プロモーションで培ってきたノウハウや知見をまとめたガイドラインを基に再編集しました。前編はWebサイトを、後編はSNSを中心にご紹介しています。皆様の地域の情報発信へ、ぜひご活用ください。

※「インバウンドのデジタルマーケティング施策をまとめてご紹介(前編) 」では、Webサイトを中心にご紹介しています。

【SNS】投稿はどうやって計画する?

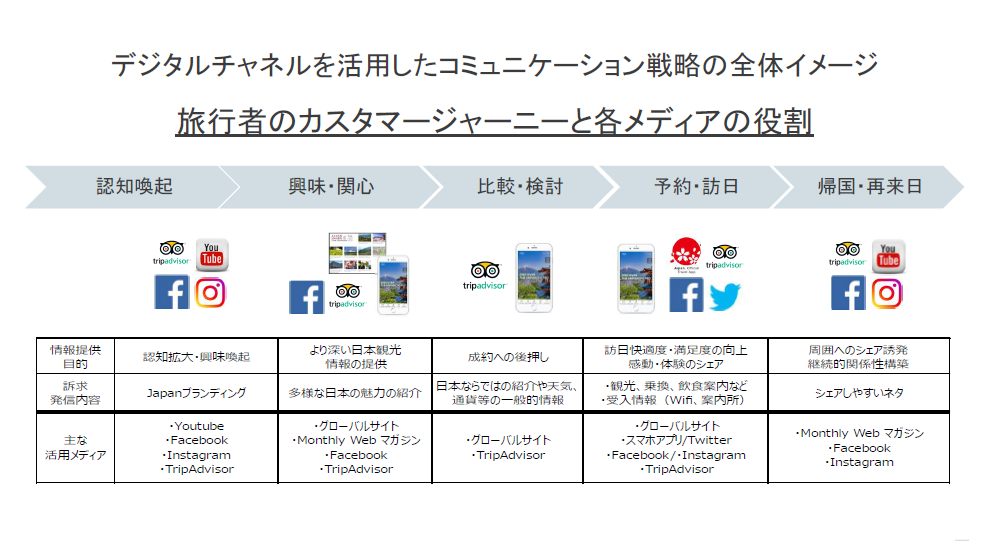

JNTOが考えるSNSの役割

JNTO本部が全市場向けに英語で情報発信するために運用しているのが、Facebook(Visit Japan International) とInstagram(visitjapanjp) です。「カスタマージャーニーマップ」のほとんどの場面で利用されるSNS。その中でも特に①認知喚起や④予約・訪日、そして⑤帰国後に投稿をシェアしリピートにつなげるツールとして位置づけています。

投稿の頻度とタイミング

Buffer社とBuzzSumo社の共同調査によれば、Facebookにおいて1投稿あたりのエンゲージメントが最も高く出る投稿回数は1日1回未満。また、Mention社の調査によれば、Instagramにおいて専門のマーケティング部門を持つような主要ブランドの投稿頻度は、1日平均1.5回と発表されています。一方で、SNSは定期的な発信が大切です。中長期に渡って一定のクオリティが担保できるように、予算や人的リソースも考慮しながら検討し、適切な投稿頻度を定めることが必要です。

投稿するタイミングの参考になるのが、ターゲットとなる市場のSNS利用傾向です。「通勤時間にスマホの閲覧ができる環境か?」、「夜は何時頃に帰宅する習慣か?」などを調べてみましょう。一方で、各SNSに用意されているインサイト機能の活用も効果的です。多くのユーザーがSNSを使用している時間帯がわかるため、そのタイミングで投稿をすれば、より幅広いユーザーに投稿を見てもらえる可能性が高まります。

投稿案にネイティブ目線と戦略を

投稿案の作成もネイティブライターとともに行うことが重要です。「外国人がなにを魅力に感じて観光地を訪れているか」を当事者目線で考えたうえでトピックや画像を選定し、投稿文を書き下ろしていきます。

さらに詳しくは、下記のガイドラインや記事をご参考ください。

効果的な情報発信を行うためのFacebook運用ガイドライン :JNTOが考えるSNSの役割 P.10/投稿の頻度とタイミング P.28~P.30/投稿案 P.11~P.12

効果的な情報発信を行うためのInstagram運用ガイドライン :JNTOが考えるSNSの役割 P.13/投稿の頻度とタイミング P.31~P.33/投稿案 P.14~P.15

【SNS】テキスト制作や画像選択のポイントは?

ライティングはコンパクトに

SNSではできる限り、コンパクトな文章がおすすめです。長文の場合、続きを読むためには「more」をタップする必要があり、投稿の主旨が伝わりにくい可能性があります。ユーザーの共感やリアクションを促すためには、一言目の表現が大切です。書き出しの冒頭でメッセージや簡単な質問を投げかけると、ユーザーとの交流につながります。

また、テキストの検索機能を備えていないSNSでは、#(ハッシュタグ)の活用も重要です(特にInstagramの場合)。新規ユーザーの流入やアカウントの認知拡大、ユーザーとのコミュニケーションの活性化につながります。

画像は"日本らしさ"を

国によって好まれる画像は異なります。たとえば、アジアのユーザーは花の投稿を好む傾向にあったり、欧米のユーザーは魚介系の投稿の反応が良くない傾向があったりするため、訴求する国にあった画像を選択するのがポイントです。

また、 "日本らしさ"を感じる画像の選定におすすめなのが、素材をかけあわせる方法です。たとえば、田んぼは日本ならではの風景と思いがちですが、インドネシアなどのアジア圏でも多く見られます。そこで「田んぼと夕日」や「田んぼと桜」など、日本にしかない色味や季節感を加えることで、より"日本らしさ"を表現することができるようになります。

動画はひと目で強い印象を

SNSを見ているユーザーは、さまざまな投稿を流し読みしているため、ひと目で強い印象を与えられる動画でなければ、すぐに離脱してしまいます。ユーザーの途中離脱を防ぐためには、タイトルや映像の冒頭で「なにを伝えようとしている動画であるか」を明示することが重要です。

ストーリーズやUGCの投稿もおすすめ

Instagramで特に利用されるストーリーズ投稿は、一般的にリアルタイム情報を発信するのに適していると言われています。また、アンケートやクイズといったインタラクティブな機能も備わっていることから、ブランドのロイヤリティを高めるうえで有効です。

UGC(User Generated Contents)とは、一般ユーザーが作成し投稿したコンテンツ(写真や動画)の総称です。JNTOでは権利関係や許諾などに注意しながら、リポストなどによるUGC活用を通じて実際の旅行者の視点に即した投稿を実践し、旅行先としての日本の存在感を高めていくことを目指しています。

著作物や肖像権に注意を

SNSの投稿には著作物(画像・動画や文章等)や肖像権に対する注意が必要です。UGCや他の企業・団体サイト等の画像等を投稿に使用する場合や、モデルや一般の方等、人物が映り込んでいる場合は、許可を取らなければなりません。

また、テーマパークや神社仏閣、美術館・博物館をはじめ施設管理者がいる場所では、コンテンツの撮影にあたり管理者の定めたルールに従う必要があります。私有財産を主な被写体とした画像・映像を掲載する場合は、所有者や管理者に対して許諾申請を行いましょう。

さらに詳しくは、下記のガイドラインや記事をご参考ください。

効果的な情報発信を行うためのFacebook運用ガイドライン :ライティング P.15~P.18/画像 P.19~P.23/動画 P.24~P.27/著作物や肖像権 P.41~P.43

効果的な情報発信を行うためのInstagram運用ガイドライン :ライティング P.21~P.23/画像 P.17~P.19/動画 P.20/ストーリーズやUGC P.24~P.30/著作物や肖像権 P.44~P.46

【SNS】分析や改善など、運用方法は?

コメント対応はエンゲージメントにつながる

SNSはより多くのエンゲージメントを獲得すると、ユーザーの関心度が高いと判断され、タイムライン上部に表示されると言われています。そこでJNTOでは、コメント対応の基本方針やネガティブコメントへの対応フローを2018年度に策定。たとえば、「ポジティブなコメントに『いいね!』する」、「ユーザーの意見が分かれ議論になり始めたら、『いいね!」やコメントをせず、中立的な立場を維持する」といった対応の方針を決定ました。

アクシデントへの対応は事前に準備

アカウントの乗っ取りや炎上・荒らし行為など、SNSの運用ではアクシデントへの対応も事前に準備しておくことが望ましいです。たとえばアカウントの乗っ取りに対しては、パスワードの使いまわし禁止や二段階認証の利用。炎上・荒らし行為に対しては、投稿前の第三者によるネガティブチェックや不適切なコメントの非表示などが考えられます。

インサイト機能で分析し改善へつなぐ

フォロワーに関する情報や投稿結果等の分析に活用できるのがインサイト機能です。各投稿のリーチ数(投稿を閲覧したユーザーの数)やエンゲージメント数(「いいね!」などのリアクション、コメント、シェア、投稿クリック数などの総計)などを把握できるため、ユーザーの反応がわかります。

投稿の目的やテーマ、画像やテキストに対するユーザーの反応を繰り返し確認することは、PDCAを回すことにつながります。精度を高めていくことで、より多くのユーザーの興味関心を獲得することが期待できます。

エンゲージメントを改善したJNTOの施策

下記は、JNTOが2018年度にFacebook投稿で実施した改善例です。テキストや画像の品質改善、補完情報の提供(グローバルWebサイトへの誘導リンク)等を行い、エンゲージメントの改善につながりました。

また、オンライン上の声を集めて分析するマーケティング手法であるソーシャルリスニングも実施しています。たとえば2019年度では、"宿場町"の人気が高まっている傾向を把握。Facebookにて福島・大内宿の四季を紹介する記事を投稿したところ、リーチ数が通常の3倍、「いいね!」数は3.7倍に伸びました。

さらに詳しくは、下記のガイドラインや記事をご参考ください。

効果的な情報発信を行うためのFacebook運用ガイドライン :コメント対応 P.31~P.35/アクシデントへの対応 P.44~P.45/インサイト機能 P.36~P.39/改善例 P.14

効果的な情報発信を行うためのInstagram運用ガイドライン :コメント対応 P.34~P.38/アクシデントへの対応 P.47~P.48/インサイト機能 P.39~P.43

【SNS】どんな投稿が外国人に人気?

人気を集めた投稿の特徴や投稿フォーマット

JNTOの2019年の投稿を分析したところ、Instagram、Facebookともに、人気を集めた投稿には次のような特徴が見られました。

①ひと目で「日本らしさ」が伝わるテーマ(富士山、城、寺社、桜、宿場町など)

②人気アニメの世界観を彷彿とさせる神秘的な景観(木造建築、森林など)

③その時期、その場所でしか見られない祭事や四季折々の風景

また、投稿フォーマットではInstagram、Facebookともに、スマートフォン等での画面占有率の高い、縦構図の画像投稿が「いいね!」を得やすい傾向があります。その他、Facebookでは複数の画像を組み合わせた投稿のクリック率が高い結果が出ました。

楽しむことがSNS運用継続のコツ

SNS運用は継続することが大切です。定期的に情報発信し続けることで、アクティブで役に立つアカウントであることを常にファン・非ファンの双方に認識してもらい、ユーザーの関心を失わないよう心がけましょう。継続するコツは、基本的なことですが「ユーザーとのコミュニケーションを発信者側が楽しむこと」です。

さらに詳しくは、下記のガイドラインや記事をご参考ください。

効果的な情報発信を行うためのFacebook運用ガイドライン :SNS運用継続のコツ P.40

効果的な情報発信を行うためのInstagram運用ガイドライン :SNS運用継続のコツ P.49

WebサイトとSNSの連携事例

WebサイトとSNSを組み合わせた施策で反響を得た事例をご紹介します。

2019年7月に、大阪の「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産に登録され、ニュースとなりました。JNTOデジタルマーケティング室(現DMC)では各担当者が集まる「編集会議」を定期的に行っており、ひとつのメディアだけでなく、Webサイト、SNS、さらには海外メディア向けPRとして、記事発信を企画しました。

具体的なステップは、所轄省庁や自治体へ画像許諾の申請を開始し、Webサイト、Facebookなどのメディアごとで記事を制作。世界遺産登録決定のニュースとともに、記事を公開しました。

その結果、Facebookは平均リーチ数の2倍のリーチを2日間で獲得。分析したところ、Facebook経由でWebサイトを訪れたユーザーもいれば、Googleなどでキーワード検索を行い、Webサイトで百舌鳥や古墳などの細かい情報を得たうえでFacebookを訪れている、という傾向もつかむことができました。このようにメディアの特性を連動させる「あわせ技の発信」はメディア担当業務を効率化できるだけでなく、ユーザーからの反応を得られるきっかけになるかもしれません。

JNTOのノウハウを凝縮した広告配信とコンサルティングサービス

JNTOが所有するWebサイト訪問者やアプリ所有者といったオーディエンスデータを活用した、デジタル広告商品を提供しています。JNTOが収集・蓄積したオーディエンスデータを活用できるので、ターゲットとする市場を選定した上で効率良く広告配信がしたいという自治体やDMOの方々にお役立ていただけます。

また、グローバルWebサイト「Travel Japan - The Official Japan Guide」 における情報発信コンサルティングや、英語や中国語など5言語で毎月発行している「Japan Monthly Web Magazine」の提供も行っております。各種ご相談やお問い合わせは、下記までご連絡ください。

デジタルマーケティングセンター

MAIL:digital@jnto.go.jp

下記の「インバウンドのデジタルマーケティング施策をまとめてご紹介(前編) 」では、Webサイトを中心にご紹介しています。